こんにちは、せでぃあ(@cediablog)です。

かな

かな電験三種って簡単になったのでしょうか?

このようなお悩みにお応えします。

ここ最近、SNS上で「電験三種は試験問題が簡単になって合格しやすくなった」という書き込みを目にするようになりました。

私が持つ電験三種の難易度は、これまで合格率10%前後のかなり難しい資格試験として認知されてきました。

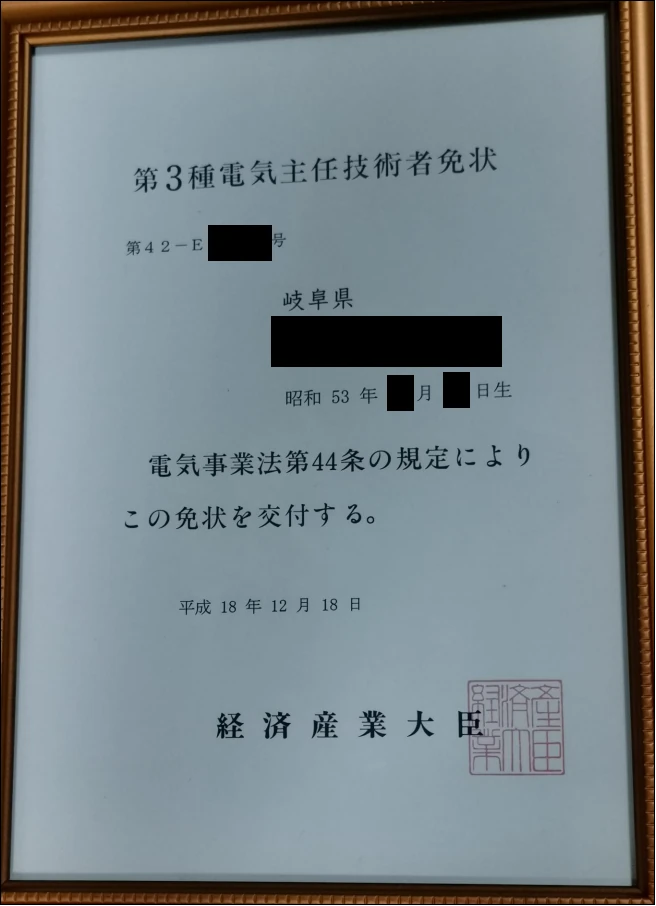

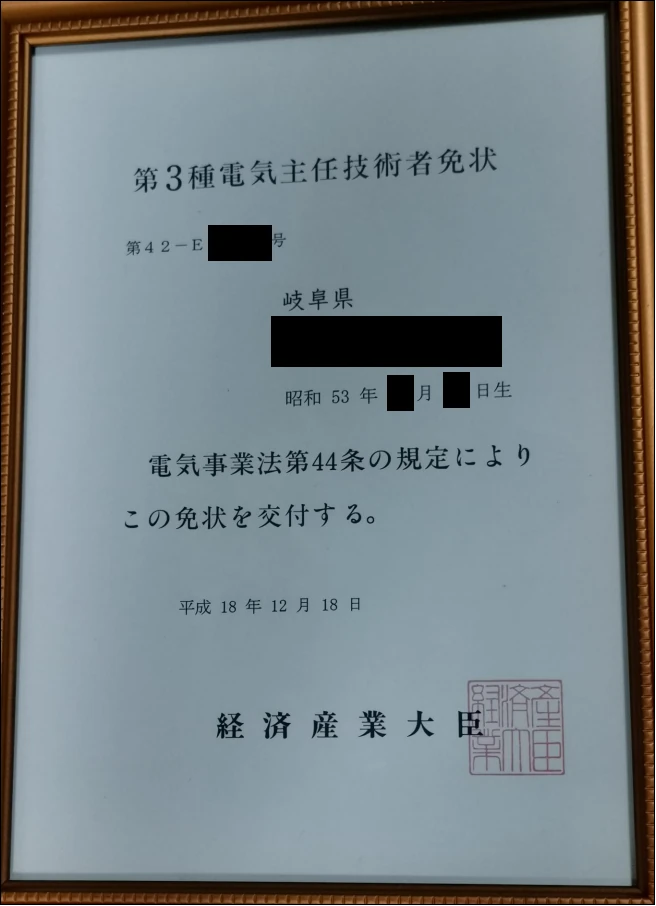

私は電験三種の受験開始から全科目合格するまで4年かかったので、その難易度の高さは身をもって体験済です。

ここ最近の傾向として、本当に電験三種は簡単になったのか?

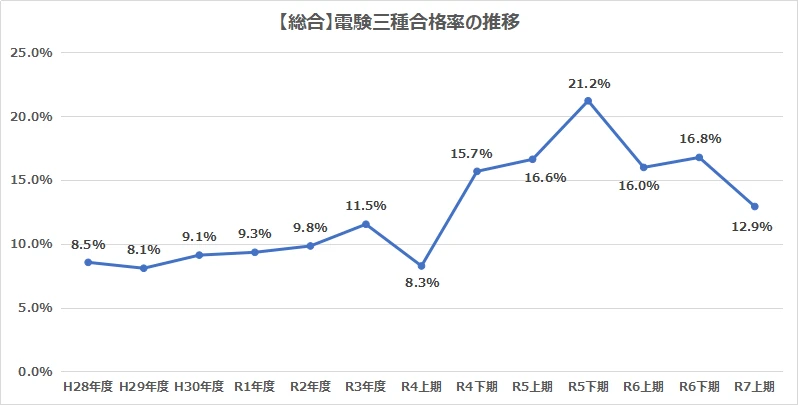

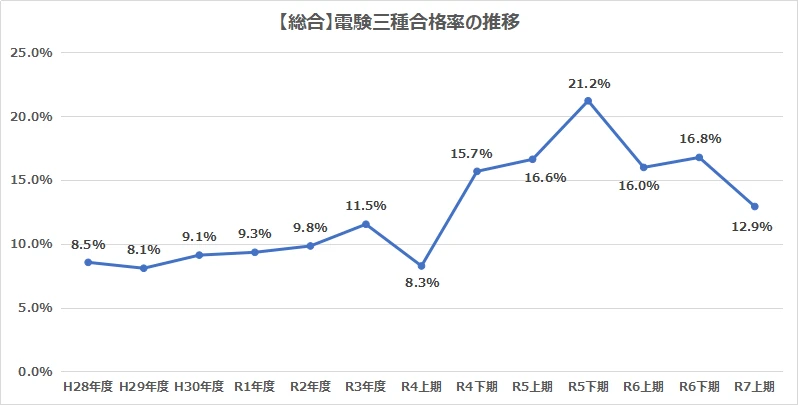

平成28年度~令和7年度上期の10年分データから、「総合合格率」「科目別合格率」をグラフにして本当に簡単になったのか考察してみました。

せでぃあ

<いつから受験勉強始めた?>

大学(電気工学)卒業後、社会人になり転職して2社目のエンジニアリング会社に派遣社員として勤めてから、自身のステータスアップのために独学で勉強を始めました。

職歴についてはプロフィールを参照ください。

<独学による合格までの道のり>

1年目:4科目全部不合格

2年目:「法規」に合格

3年目:「理論」に合格

4年目:「電力」「機械」に合格し、合格持越しの2科目と合わせて『合格者』となり第三種電気主任技術者免状を受領。

- 電験三種の合格率の推移と傾向

- 電験三種が簡単になったと言われる理由

- 電験三種を取り巻く環境の変化

電験三種は本当に簡単になったのでしょうか?ぜひ、注目の結果を示すグラフをご覧ください!

電験三種合格率の推移

電験三種は簡単になった?

それが本当かどうかは、電験三種の合格率が上昇しているのかを見ればわかるはずです。

電気技術者試験センターの公式HPで公開されている、受験者と合格者の数値から合格率を確認してみました。

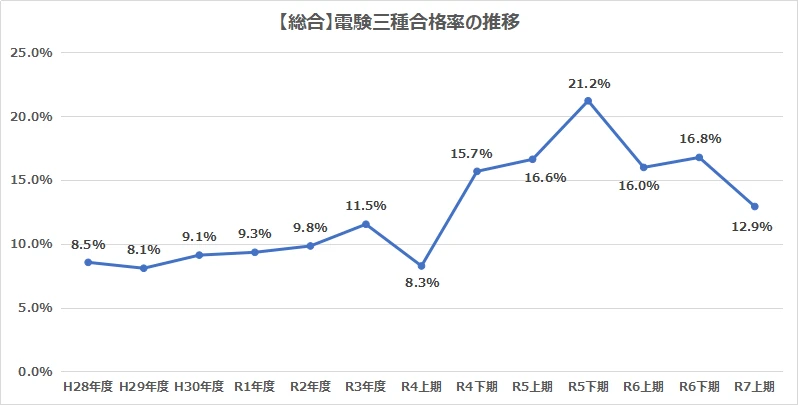

総合合格率の推移

まずは総合合格率から見ていきます。

総合合格とは、試験科目である「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目全てに合格することです。

科目別合格制度を使った、全科目合格者も含めた合格率です。

総合合格率の推移を確認してみると、令和4年度下期からずっと合格率が15%を超えていましたが令和7年度上期試験で合格率が12.9%まで下がっています。

令和5年度下期では20%を超える高い合格率になった実績もありましたが、これは極めて稀なケースと言えます。

それにしても合格率20%超えは驚きですね!

これまでは10%前後の合格率だったのが令和4年度下期から令和6年度下期までは15%超えの合格率を維持していました。

このことを踏まえて電験三種の合格難易度は簡単になったと考えていたのですが、久しぶりの合格率15%未満の合格率実績となり、令和7年度上期試験は最近の傾向と比較してやや難しくなったと言えます。

過去13回分の総合合格率の平均値は12.6%

グラフに表示した過去13回分の平均合格率「12.6%」と比較しても、簡単とは言えない結果だったと考察します。

電験三種は合格率が低い難関資格なので、手を抜かずに試験勉強してください!

それでは総合合格率に対して、「理論」「電力」「機械」「法規」の個別科目の合格率がどう影響しているのか?気になりますよね?

ここからは科目別合格率について、どのような推移になっているのかを見ていきます。

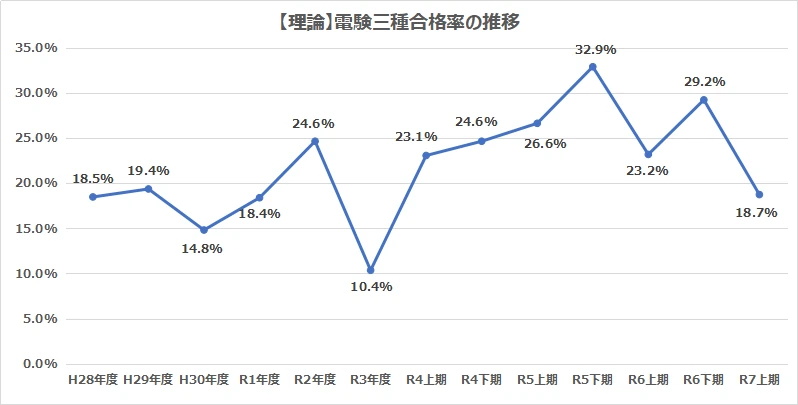

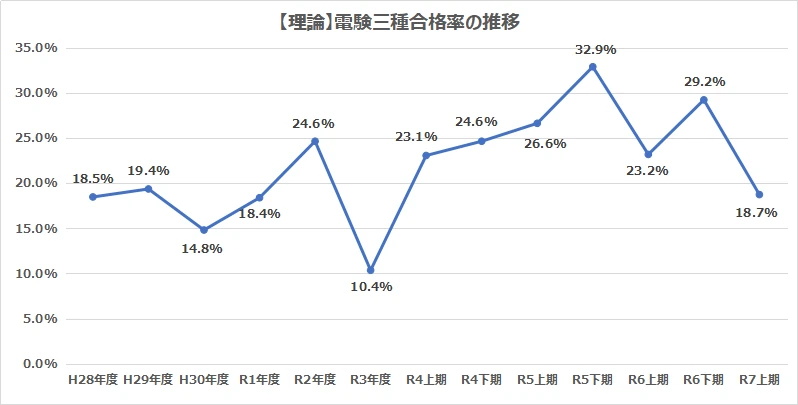

理論の合格率推移

電験三種「理論」の合格率推移を考察します。

ここ最近では一番難しかった

令和4年度上期から6回連続で合格率20%超えの傾向にあったのが、今回18.7%まで低下しています。

今回の合格率は、平成28年度(18.5%)や令和1年度(18.4%)と同じくらいです。

前回の令和6年度下期と比べると合格率は10.5%も低下しており、理論は難しくなったと考察します。

難しくなったというより、10%前後の総合合格率であった頃の難易度に戻ったとも言えます

令和5年度下期では合格率が30%を超えた

令和5年度下期試験にて、ついに直近10年の実績データではありえなかった30%台という驚異の合格率に達しました。

理論科目については、ほぼ3人に1人が合格者だったということになります。

令和6年度下期でも合格率が29.2%と高い合格率となっており、20%以上の合格率が続くものだと思われていました。

それが令和7年度上期試験で18.7%まで合格率が低下したので、傾向が大きく変わる結果となりました。

今回初めて受験された方にとっては向かい風の状況になったと言えます

令和3年度は激ムズだった

令和3年度の理論合格率は10.4%と、過去13回の合格率の中で最低の数値です。

この年に、理論を受験した受験者は10人に1人しか合格できない激ムズ試験だったと言えます。

直近の理論合格率が20%超えであることを考えると、相当難しかったんですね。。。

このように、難易度が突然難しくなったり簡単になったりする傾向があり、受験する年度によって試験の難易度に当たりはずれがあります。

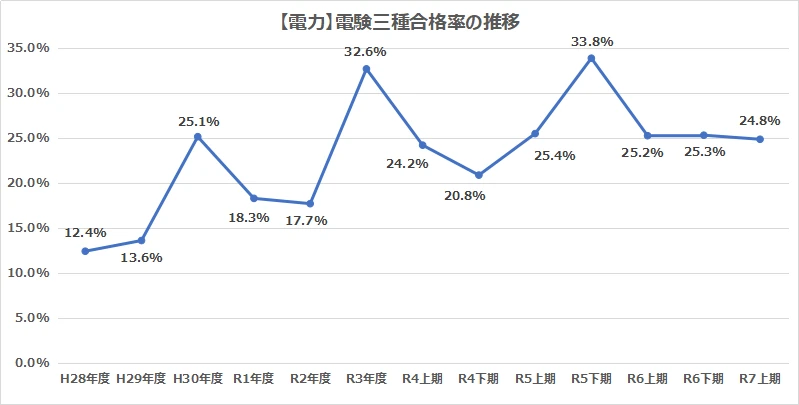

電力の合格率推移

電験三種「電力」の合格率推移を考察します。

直近の8回は20%超えの合格率

令和3年度から、8試験連続で合格率が20%を超えています。

また、令和3年度は電力の合格率が32.6%とかなり合格率が高いです。

令和5年度下期でも33.8%と高い合格率である結果となりましたが、令和6年度上期以降は約25%程度の横ばい傾向がみられます。

今回の総合合格率が前回の令和6年度下期から低下したことを考慮すると、令和7年度上期の電力については合格しやすい傾向が継続していたと考察します。

令和3年度と5年度下期は、ほぼ3人中1人が合格できるやさしい難易度だったと言えます

合格率が低いと反動で易しくなる?

平成28年、29年度が合格率15%未満の合格率だった反動なのか、平成30年度には合格率が25.1%と急上昇しています。

令和1年度、2年度の後の令和3年度も大きく合格率が上昇しています。

合格率が低い傾向が続くと、問題が易しくなって合格率が上昇するケースもありそうです。

その反対に令和5年度下期のように、合格率が30%を超えると次の試験は反動で合格率が下がる傾向がみられます。

こればかりは対策が難しいので、継続学習による自己学力アップが有効ですね

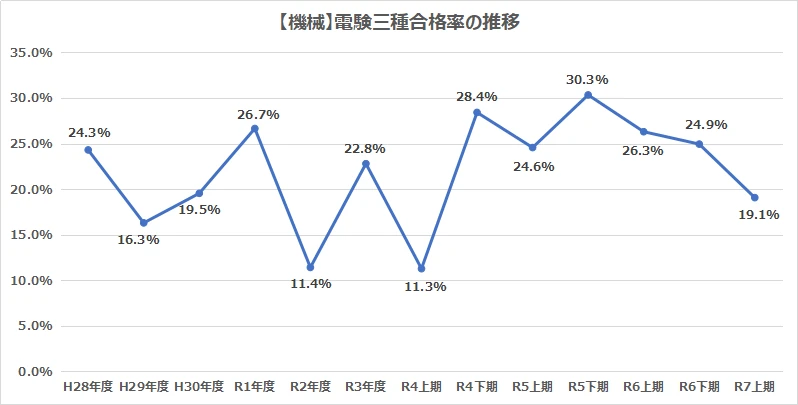

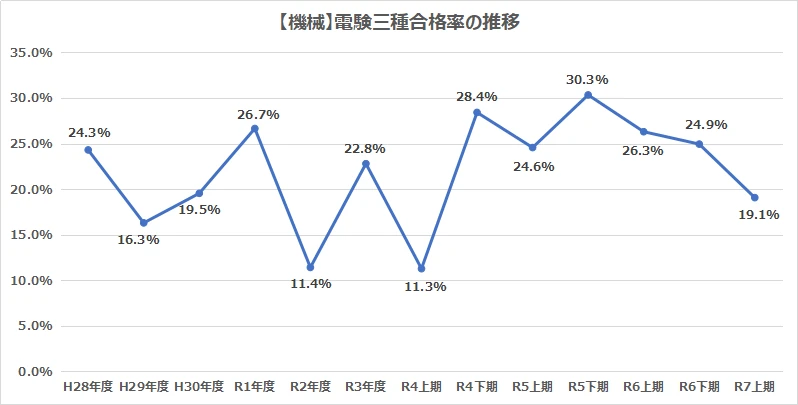

機械の合格率推移

電験三種「機械」の合格率推移を考察します。

久しぶりに合格率が20%を切った

令和4年度下期から令和6年度上期の試験結果において、機械の合格率は約25~30%の傾向がありました。

ついに令和5年度下期では合格率が30%台に到達しましたが、それ以降は下降傾向がみられ令和7年度上期では合格率が19.1%と20%を切る結果となりました。

令和7年度上期における機械の合格率は理論の「18.7%」と同程度の合格率であり、難しくなったと言えます。

かつて11%程度の合格率の試験が何度かあった実績と比べたら、まだ合格しやすいレベルにあると考えます

機械の合格率が安定してきたように見えるが・・・

合格率のグラフを見ていただければ分かると思いますが、かつては合格率の上昇下降傾向が激しく不安定でした。

そんなじゃじゃ馬状態の機械ですが、令和4年度下期から合格率の変動幅が小さくなっています。

とはいえ、令和6年度上期から合格率の下降傾向がみられ、令和7年度上期では前回から5.8%も合格率がおおきく低下しています。

令和7年度下期試験では、さらに合格率が低下するのか上昇傾向に回復するのか、読めない状況にあります。

機械電験三種の鬼門ともいえる科目ですね

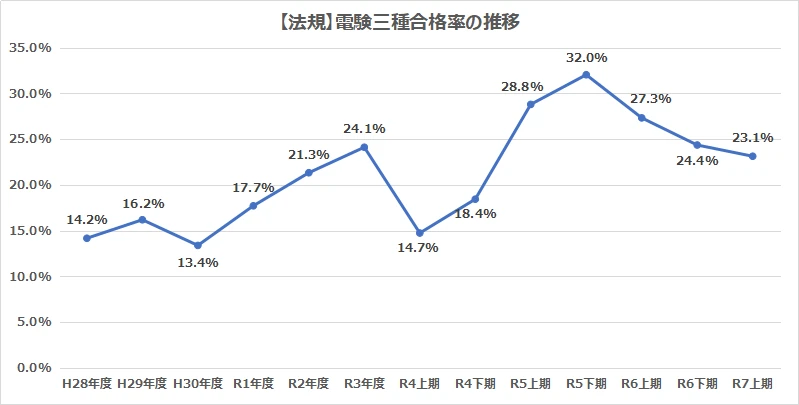

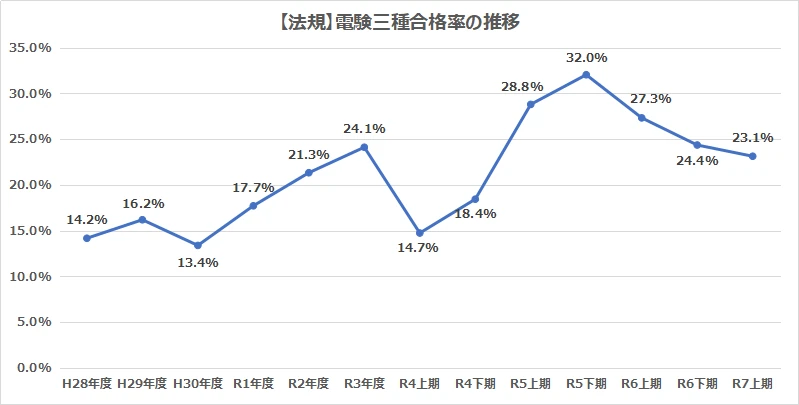

法規の合格率推移

電験三種「法規」の合格率推移を考察します。

令和7年度上期は合格率が下がった

法規の合格率推移グラフを見ると、令和5年度上期から5試験連続で20%以上の合格率を示していました。

令和7年度上期も23.1%という20%超えの合格率となっていますが、直近の5回で一番低い合格率となりました。

とはいえ、それまでの平成27年度~令和4年度下期試験まで一度も合格率が25%を超えていないことを考えると「簡単になった」と考察します。

令和5年度下期をピークに合格率が低下傾向にあるので、油断は禁物です

令和5年度下期は32.0%の高合格率

令和5年度下期は、ついに合格率30%超えとなりました。

しかし令和5年度上期と下期の連続で合格率の上昇傾向がみられた反動か、令和6年度上期下期と合格率の低下傾向が見られます。

令和5年度は全科目で合格率が高い傾向が見られました

試験が簡単になったことも要因だと思いますが、それ以外にも総合合格率を上昇させる要素が絡んでそうですね。

このあたりをもう少し考察していきます。

電験三種が簡単になったと言われる理由

電験三種が簡単になったと言われる理由は、総合合格率の上昇によるものと言えます。

令和7年度上期試験では総合合格率が12.9%まで落ち込んだ事実はありますが、令和4年度下期試験から合格率が大きくアップしており、総合合格率が高い傾向を示してきました。

それでは、なぜ電験三種の合格率が15%を超えるまで上昇しているのか?

先ほどの科目別合格率の推移から、試験問題が簡単になっただけではないと考察します。

合格率上昇にあたり、以下の要素も関与していると考えます。

- 科目別合格制度がさらに有利になった

- 過去問の使いまわしが目立つようになった

科目別合格制度がさらに有利になった

科目別合格制度とは、1度試験に合格した科目を最大で2年間持ち越しできるというものです。

令和4年度から、これまで年1回だった試験回数が年2回に増えました。

令和4年度から上期と下期それぞれ受験機会が設けられるようになりました。

科目合格繰り越し制度はこれまでと同様に2年間有効なため、持ち越しできる試験回数が従来の2回から5回に大幅増加することになりました。

繰り越せる試験回数が増えれば、合格チャンスも増えるわけですね。

かつては1度は2科目合格する必要があった

かつては電験三種の試験は年に1度しかなかったので、必ずどこかの試験で2科目合格しないと全科目合格できませんでした。

私がギリギリ合格できた実例

1年目:法規に合格

2年目:理論に合格

3年目:電力と機械に合格

3年目に電力か機械のどちらかが不合格だった場合、1年目に合格した法規の合格繰り越し権利が消失して4年目に受験し直しが必要になるところでした。

このように、これまでは1年に1科目合格するだけでは全科目合格できない環境でした。

全科目不合格だった初年度含めて、合格まで4回受験しました。

今では1科目ずつ合格すれば全科目合格できる

このように、試験回数が年に2回に増えたことで毎回の試験で1科目合格すれば全科目合格することが可能となりました。

試験回数が年2回に増えたことで、さらに便利な制度になりましたね!

当サイトは、独学で電験三種の合格を目指す方を応援しています!

過去問の使いまわしが目立つようになった

あなたはご存知でしょうか?

2025年8月31日に実施された令和7年度上期筆記試験で、多くの問題が過去問の流用または過去問の類似問題であることが発覚しました。

完全新規の問題はほんのわずかです。

令和6年度下期筆記試験での過去問使用率

- 理論:95%

- 電力:76%

- 機械:72%

- 法規:92%

このようにかなり高い過去問の使い回し傾向が見られることが分かります。

ここ最近では過去問の使いまわし+選択肢入れ替え出題がとても多いです。

過去問流用率の高さが合格率の高さにつながったんですね!

ほぼ過去問を流用した問題構成が合格率上昇につながったことは、容易に想像がつくと思います。

試験頻度が年に2回に増えたことや、令和5年度からCBT方式が始まったことで試験作成側の負担が増加したことが背景にあるのかもしれませんが、近年過去問の使いまわし傾向が見られるようになりました。

流用された過去問の出題年度を見てみると、幅広い年代の過去問が使いまわされていることが分かっており、10年以上前の過去問を学習することにもメリットがあると考えています。

過去問を極めることが合格への近道になる、そんな傾向が見られます。

過去問の使いまわし攻略方法をお探しの方は、ぜひ参考にしてみてください。

電験三種を取り巻く環境の変化

それでは、なぜ近年電験三種の合格難易度低下が起きているのでしょうか?

逆に言えば、総合合格率が15%台まで上昇した背景が何かあるのではないか?

私なりにその理由を考察してみました。

- 電気主任技術者不足

- 電験三種の受験者不足

電気主任技術者不足

公式にはアナウンスされていませんが、少子高齢化による電気主任技術者不足への対策ではないかと推察します。

高齢化した電気主任技術者が現役を引退していくのに対して、若手の電気主任技術者がなかなか増えない状態に陥っているため、なんとか合格者を増やして電気主任技術者不足を補いたいと考えているのではないかと考えます。

電気主任技術者が不足すると何が問題なのか

なぜ電気主任技術者の不足を補いたいのか?

それは、電気主任技術者しか従事できない独占業務が存在するからです。

電気事業法において、事業用電気工作物の設置者は電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を監督させるために電気主任技術者を選任しなければならないことになっています。

電気主任技術者は必要とされる存在であり、不足すると困るのです。

電気主任技術者は必要とされる技術者なんですね!

電験三種の受験者不足

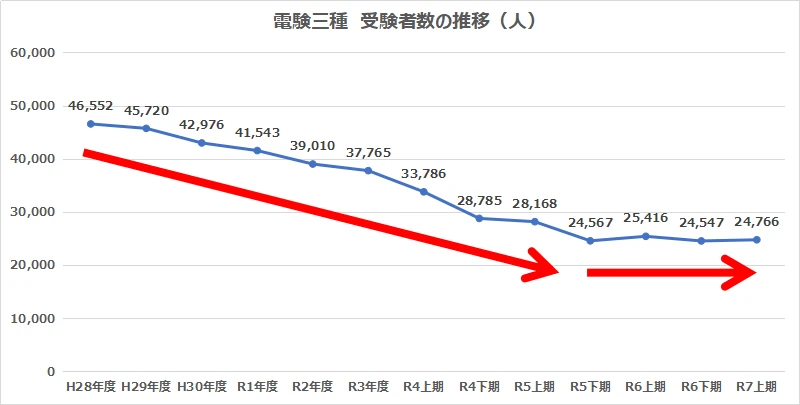

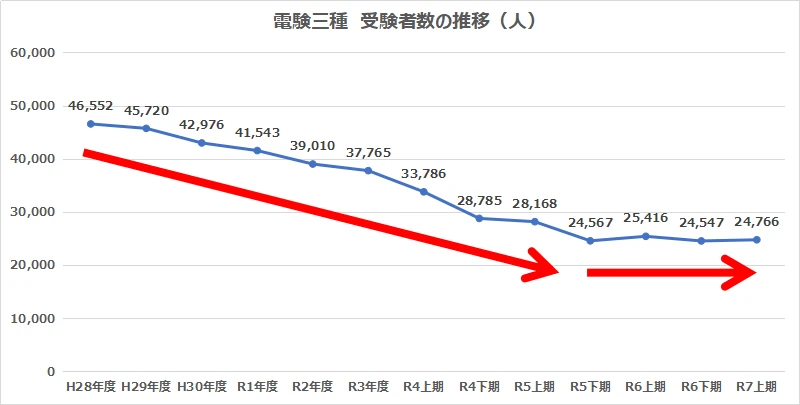

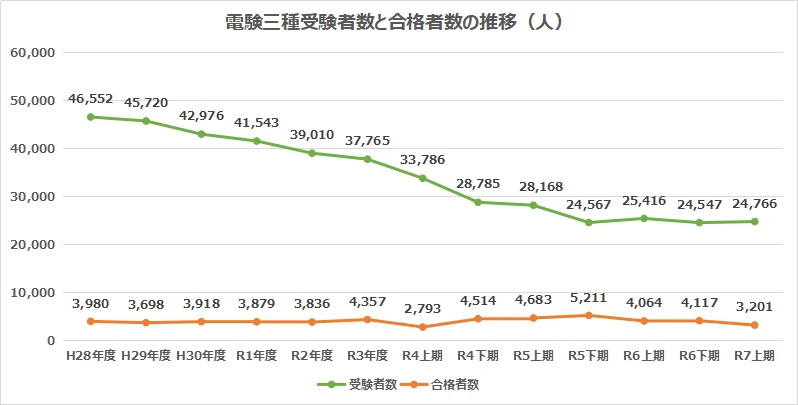

電気技術者試験センターの公式サイトの公開情報を基に、電験三種の受験者数の推移をグラフにしてみました。

受験者数は右肩下がりの傾向

グラフを見てわかる通り、受験者数は右肩下がりの傾向にあります。

令和2年度から受験者数は4万人を下回った状態になっており、令和4年度下期からはついに3万人を下回りました。

令和5年度下期から受験者数は横ばい状態にありますが、時代は少子高齢化社会に突入しており、受験者数はさらに減少すると推察されます。

そのため受験者数が少なくても、一定数の合格者を確保することが必要になっていると考えます。

あきらかに受験者数減少の傾向が見られますね。

電験三種の試験に変革が起きている

ここ数年で電験三種の試験スタイルに変革が起きています。

これらの変革も電気主任技術者不足の対策が目的であると推察しています。

- 令和4年度から試験回数が年2回に増えた

- 令和5年度からCBT方式が採用された

令和4年度から試験回数が年に2回に増えた

令和4年度から試験回数が年に2回に増えました。

これは受験者数の減少に歯止めがかからない状況に対する打ち手、なのではないかと考えます。

試験回数が年に2回になることで、合格できるチャンスが従来の2倍に増えることだけでなく繰越合格制度活用によるご利益もアップする相乗効果も期待できます。

逆に試験間隔も半年になってしまうので、勉強時間の確保も大変になりそうですね。

確かにその通りですが、繰越合格制度を使えば学習計画も組みやすくなると思います。

令和5年度からCBT方式が採用された

令和5年度から従来の筆記方式(マークシート方式)に加えて、パソコンを使って試験解答ができるCBT方式が導入されました。

従来の筆記方式が日曜日に開催される1日のみの試験日設定に対し、このCBT方式は約4週間の受験開催期間内から受験日を選択することが可能です。

また、試験会場は全国に約200箇所を予定しており、近年受験希望者が受験しやすくなるような環境が整備されていると言えます。

CBT方式について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

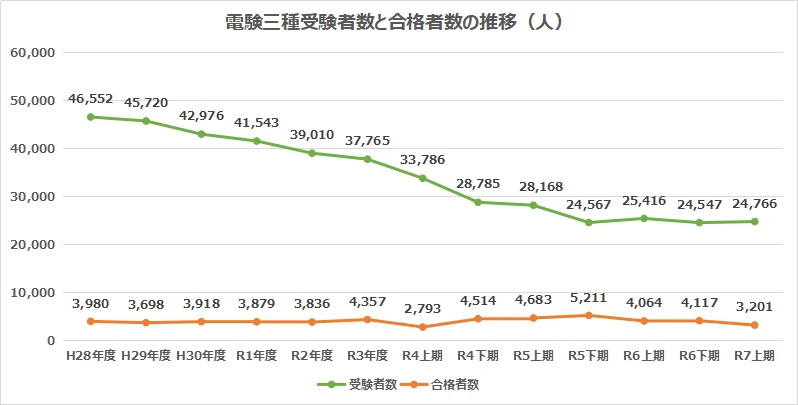

電験三種の合格者数の推移を考察

ここまでの現状把握結果から受験者数が減少し、合格率は上昇傾向にあるという傾向が分かってきました。

それでは、合格者数の推移はどうなっているのか?グラフにしてみました。

令和7年度上期試験の合格者は大幅に減少

令和7年度上期試験の総合合格者は3201人になりました。

この結果は令和4年度下期~令和6年度下期の総合合格者数が4000人を超えていることを考慮すると、合格者が大幅に減少した結果と言えます。

受験者数がこれまでの25000人前後のまま変わらずの状況のなか、合格率が大きく低下したことが起因しています。

これは直近の10年間では令和4年度上期の合格者数「2793人」に次いで2番目に低い合格者数となっています。

ここ最近は受験者数が少ないことに対する合格者確保に向けた運営側の対策が有効に働いていると考えていましたが、今回は合格者数が減少する結果となりました。

今回の反動で次回の令和7年度下期試験は合格率が高くなるのか?気になるところです。

令和5年度は年間合格者数が9894人

電験三種は令和4年度上期から試験回数が年に2回になり、年間合格者数は大きく増加しています。

令和7年度上期の合格者は3201人でしたが、仮に下期の合格者数が同じ出会った場合は令和7年度全体で6402人の合格者がでることになります。

試験が年に1度であった令和3年度以前の合格者が4000人前後であることを考えても、1年間の電験三種合格者は増加している傾向にあります。

また令和5年度は、上期と下期で合計9,894人と多くの方が合格しています。

令和5年度の合格者数

上期:4,683人

下期:5,211人

令和7年度も年間合格者数は6000人を超えると推察します。

電験三種の変革を追い風にして合格を目指そう

過去の実績データの解析を行うことで、電験三種の受験者にとって有利な状況にあることが分かったと思います。

一方で合格率が上昇傾向にあるとはいえ、合格率は15%程度の難関資格であると言えます。

合格率が上昇傾向にあるのは追い風要素として受け止めて、合格目指して受験勉強を頑張ってください!

電験三種は、一度取得したら更新なしの一生モノの国家資格です。

まずは、1科目合格に向けて電験三種の試験にチャレンジしてみませんか?

あなたの電験三種合格を応援しています!

コメント