こんにちは、せでぃあ(@cediablog)です。

かな

かな電験三種受験に挑戦したいのですが、独学でも合格できますか?

このような悩みに、お答えします。

結論から言いますと、独学でも合格は可能です。

そして令和4年度下期になってから、電験三種受験者の合格ハードルを下げる驚くべき傾向があることが分かりました。

この傾向を理解し対策することで、一気に独学合格の可能性を高めることが可能となります。

本記事では私が独学で電験三種に合格した体験談を踏まえながら、半年に一度の試験に向けたおすすめ勉強法をお伝えします。

私の独学合格経験を踏まえたノウハウをお届けします!

せでぃあ

<いつから受験勉強始めた?>

大学(電気工学)卒業後、社会人になり転職して2社目のエンジニアリング会社に派遣社員として勤めてから、自身のステータスアップのために独学で勉強を始めました。

職歴についてはプロフィールを参照ください。

<独学による合格までの道のり>

1年目:4科目全部不合格

2年目:「法規」に合格

3年目:「理論」に合格

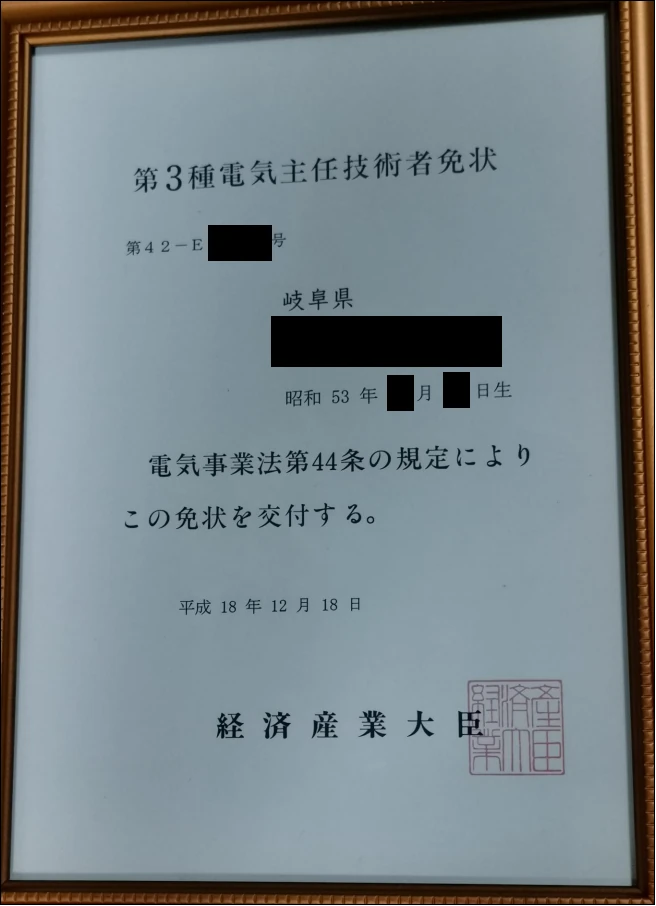

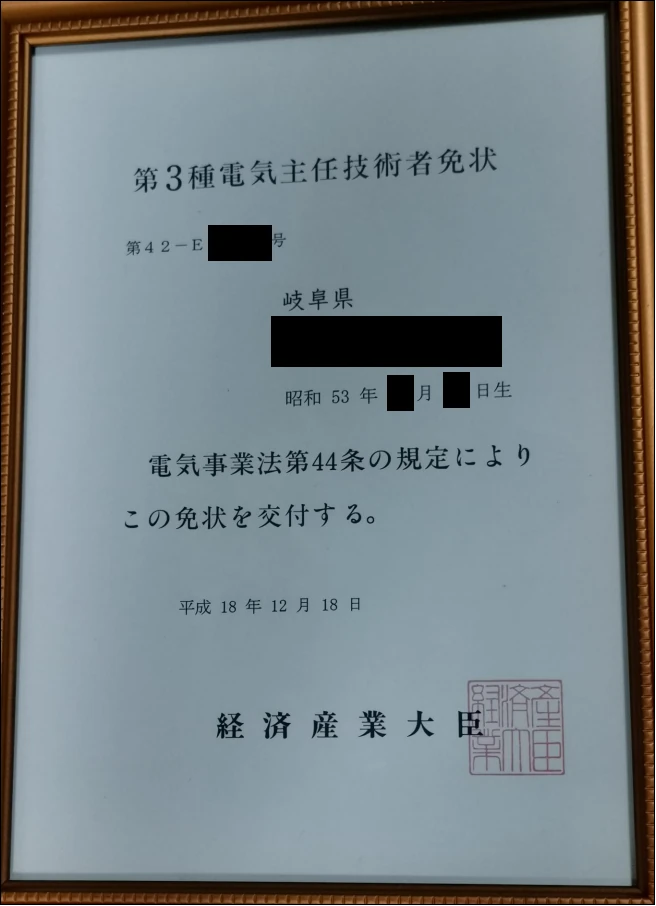

4年目:「電力」「機械」に合格し、合格持越しの2科目と合わせて『合格者』となり第三種電気主任技術者免状を受領。

- 独学で合格するための学習方法

- 独学学習するとき、やってはいけないこと

- 独学合格するための戦略

| 項目 | 上期試験 | 下期試験 |

|---|---|---|

| CBT方式試験日 | 7月17日(木)~8月10日(日) | 令和8年2月5日(木)~3月1日(日) |

| 筆記方式試験日 | 8月31日(日) | 令和8年3月22日(日) |

| 受験申込受付期間 | 5月19日(月)~6月5日(木) | 11月10日(月)~11月27日(木) |

| 項目 | 上期試験 | 下期試験 |

|---|---|---|

| CBT方式 試験日 | 7月17日(木) ~8月10日(日) | 令和8年 2月5日(木) ~3月1日(日) |

| 筆記方式 試験日 | 8月31日(日) | 令和8年 3月22日(日) |

| 受験申込 受付期間 | 5月19日(月) ~6月5日(木) | 11月10日(月) ~11月27日(木) |

電験三種ってどんな資格?

電験三種は「第三種電気主任技術者」のことを言い、電気事業法に基づく国家資格です。

電験三種の有資格者は、出力5000キロワット以上の発電所を除く、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持および運用の保安の監督を行うことができます。

電気事業法において、事業用電気工作物の設置者は電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を監督させるために電気主任技術者を選任しなければならないことになっています。

合格することで、第三種電気主任技術者しか従事できない独占業務に就くことができます。

個人のスキルが重視される昨今において、電験三種に合格することは大きなメリットとなります。

今後もAIでは対応できない、重要な役割を担うことができます。

電験三種という資格については、こちらの記事にて詳しく説明しています。

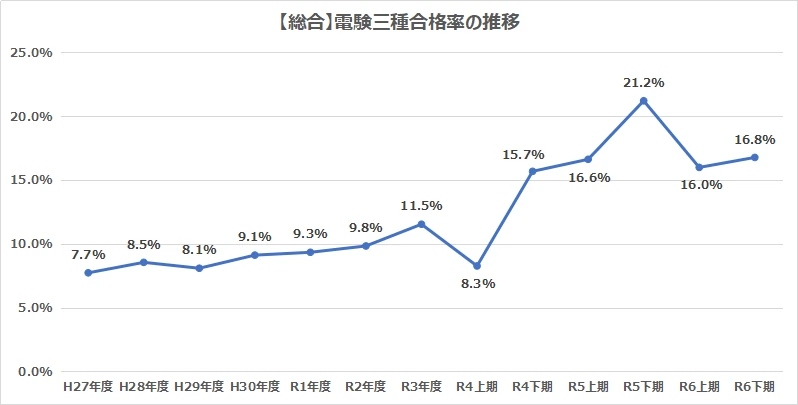

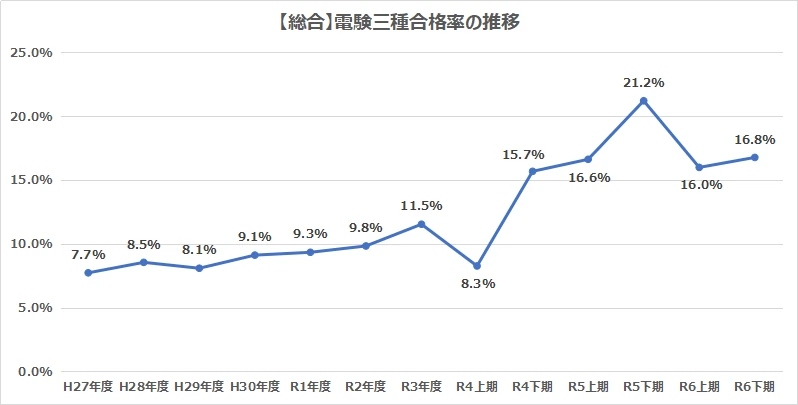

電験三種の合格率

電験三種の合格率の推移を、一般財団法人 電気技術者試験センターHPで公開されているデータを基にグラフ化しました。

総合合格とは、試験科目である「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目全てに合格することです。

科目別合格制度を使った、全科目合格者も含めた合格率です。

ここ10年間における合格率の推移を確認してみると、令和4年度下期以降はずっと合格率が15%を超えていることが分かりました。

令和4年度下期から、合格難易度が下がったということですね!

これまでは10%前後の合格率だったのが、令和4年度下期から一気に15%超えの合格率に上昇しています。

そしてついに、令和5年度下期では合格率が20%超えという結果になりました。

このことを踏まえると、電験三種の合格難易度は下がっていると言えます。

一方で、令和4年度上期の合格率が8.3%と直近の10年(全12回の試験)で3番目に合格率が低かったです。

この反動で、難易度調整があっただけかもしれませんので、油断は禁物です。

この傾向が続く保証はないので、手を抜かずに試験勉強してください!

科目別合格率の推移についても知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

電験三種の受験制度に変化が起きています

令和4年度には、これまで年1回だった試験回数が年2回に増加しました。

令和5年度には、従来のマークシート試験に加えてパソコンを用いて試験を行うCBT方式が導入されます。

これらは、近年電気主任技術者が不足してきていることが背景にあると言われています。

これらの変革は受験者にとって、受験しやすい・合格機会が増えるといったメリットがあります。

新方式「CBT方式」を使えば、日曜日以外にも受験することが可能になります!

電気主任技術者にならなくても、役に立つ

電験三種の学習範囲は幅広く、電気関連技術者として必要な機器知識や回路に関する知識が身に付きます。

私はこれまで、産業用設備の電気設計や生産技術業務に携わってきました。

電気主任技術者にならなくても、電験三種に向けた学習内容が活かせるメリットがあります。

電気主任技術者にならなくても電験三種は役に立つのか?私の体験談を紹介しています。

電気の初学者は基本から学ぶべし

文系出身者さん、電気の初学者さんは「数学の計算知識」と「電気の基礎知識」から学習してください。

なぜなら、これらを学んでおくことで参考書がスイスイ理解できるようになるからです。

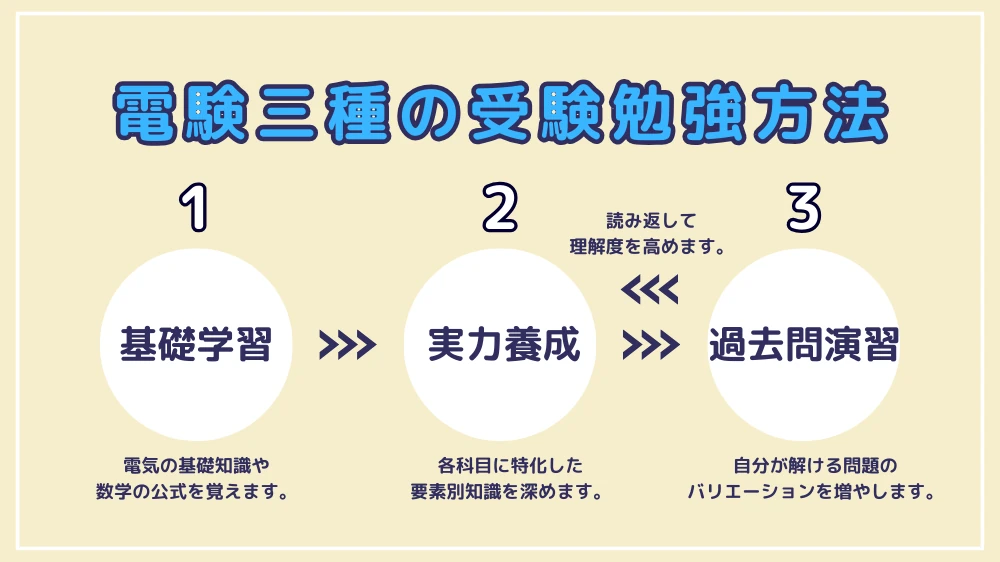

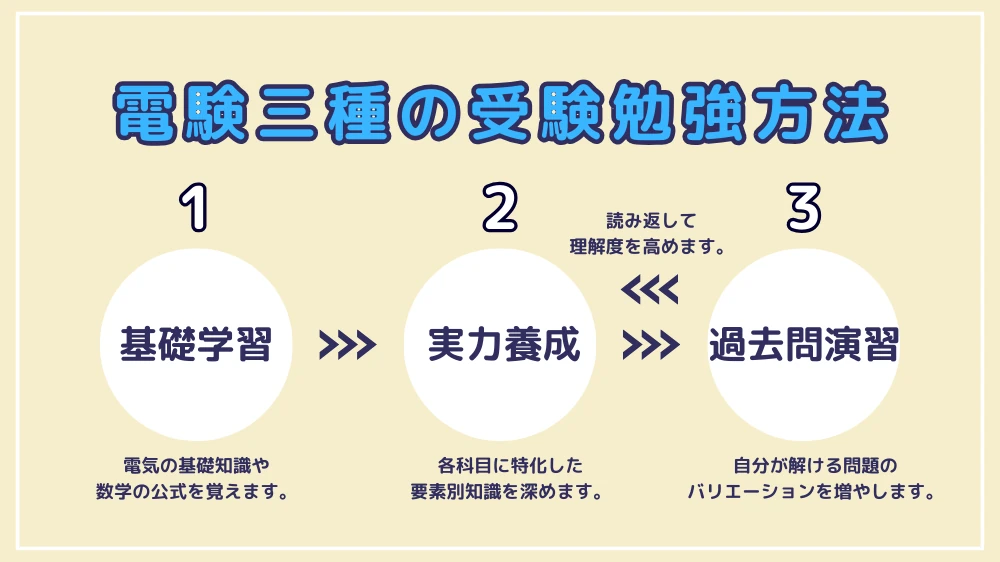

電験三種の学習ステップは、大きく3段階に区別できます。

各ステップの説明

- STEP1:基礎学習

電気や数学の基礎知識を学ぶ。 - STEP2:実力養成

単元別で電気の知識を深める。 - STEP3:過去問演習

試験の実践練習+解ける問題を増やす。

文系初心者、電気の初学者にとって最も重要なステップは、STEP1の基礎学習になります。

なぜなら、基礎学習ができていないとSTEP2の専門学習で理解できなくなってしまうからです。

電気の知識に自信がない方は、「数学の計算知識」と「電気の基礎知識」の学習から始めてください。

基礎から知識を積み上げれば、専門学習で理解がしやすくなりますよ!

具体的な学習戦略については、こちらの記事を参照してください。

おすすめ独学方法について

令和4年度より、これまで年に1回だった受験回数が2回に増えた電験3種(第三種電気主任技術者)。

電験三種合格のために必要な試験科目は「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目です。

全4科目で1000時間の勉強時間が必要とも言われており、計画的な学習プログラムを考えることはとても重要です。

ここからは、私がおすすめしたい合格に向けた独学勉強方法をお伝えします。

習熟度が低い「学習期」と、ある程度の基礎知識が身についた「実践期」に対応した学習方法に区別しています。

自分の理解度に応じた、学習方法をチョイスすることが大切です!

過去問だけの学習は避けるべき

よほどの基礎学力を持っている方でなければ、過去問だけで合格を目指すことは避けるべきです。

最近の過去問題集は解説も丁寧でわかりやすいですが、参考書の解説レベルには到底及びません。

基礎知識を磨かずに過去問を使った学習を始めてしまうと、全く解けませんし解くための考え方も理解できないままになってしまいます。

独学の進め方

参考書で基礎知識を磨く ⇒ 過去問で回答力の底上げをする

電験三種を独学で合格したいなら、基礎知識を身に着けることから始めてください。

【学習期】参考書で知識を蓄えよう

- 数学や電気の基礎知識から学習したい方

- 久しぶりに電気の知識に触れる方

- 過去問がまったく解けなかった方

数学や電気の基礎知識から身に着ける

文系出身で電気の勉強に触れる機会がない方、参考書で勉強してみてもさっぱり内容が理解できない方は是非電気の基礎知識を身に着けるところから実施することをおすすめします。

独学は丁寧な基礎知識の積み上げが、とても重要になります。

そんなあなたにオススメしたい電子書籍が、電験三種 誰でもわかる電験超入門です。

数学の基礎知識から学習できる内容になっているので、知識に不安な方も安心して学習することができる本ですよ

参考書が理解できない人も安心して学習できる、電験学習の超入門テキストの内容を紹介しています。

電気分野の学習経験がない方は、初心者向けの学習本からの独学開始がおすすめです

科目別参考書を使って知識を深める

電気の基礎知識が身に着いたら、科目別参考書を読んで専門知識を深めてください。

基礎知識のない状態で過去問に挑んでもほとんど解くことはできません。

最終的には過去問を活用した勉強方法につなげていくことになりますが、その前に一通りの基礎知識が必要です。

参考書の各章には、その章で学習すべき内容の例題が記述されています。

例題を解きながら自身の理解度を把握し、例題の解き方が理解できるようになってから次の章へ進んでください。

自分のレベルに合った参考書を選択することが大切です!

どの科目の参考書から手を付けるか

半年に一度の試験に向けて4科目の勉強をすることは、初学者にとってスケジュール的に厳しいです。

まずは「理論」からの学習をおすすめします。次に「法規」がおすすめです。

電験三種の科目は「理論」「機械」「電力」「法規」の4科目ですが、その中でも「理論」は基礎知識的な要素が多い科目です。

「理論」をしっかり学び、そのあとで「機械」「電力」の勉強に臨んだほうが理解しやすいです。

実際私も「機械」「電力」の参考書はいったん後回しにして、「理論」「法規」の2科目から勉強を始めました。

本ページ冒頭に記載があるように、私は4年かけて合格を積み上げていきました。

フルカラーのみんほしシリーズがおすすめ

これから電験三種の独学にチャレンジされる方におすすめな参考書を紹介します。

それが、「みんなが欲しかった! 電験三種 理論の教科書&問題集」です。

わかりやすさを追求して作られている参考書なので、だれでも安心して使うことができます。

みんほし参考書の特徴

- 解説がていねいでわかりやすい。

- フルカラーで見やすい。

- 別冊化が可能な問題集付き。

充実した問題集までついているので、この参考書だけで相当な知識を身に着けることができます。

試験で使う電卓を使って勉強しよう

電験三種試験では電卓による計算が必須となります。

ボタンの押し間違いや不慣れなボタン操作による時間のロスを減らすために、試験で使う予定の電卓を用意して使い慣れておくようにしましょう。

試験では、四則演算、開平計算(√)を行うための電卓を使用することができます。

ただし、以下に該当する電卓は試験に使用できません。

- 関数電卓

- 数式が記憶できる電卓

- 印字機能を有する電卓

- 音を発する電卓(機能OFFにして使用可)

- スマホの電卓アプリ

不適合電卓を使用すると「不正行為」とみなされますので、絶対使わないでください。

電池切れのリスクがない、ソーラー併用式電卓がおすすめです

おすすめの電卓はMW-12GT-Nです。

【実践期】過去問を解こう

参考書で基礎知識を蓄えたら、いよいよ過去問へのチャレンジです。

過去問は問題は同じなのですが、解説部分が異なるいくつかの種類が発行されています。

過去問書籍の選び方

ここでポイントですが、過去問は問題と解答がそれぞれ別の場所または冊子に分かれているものをおすすめします。

なぜならば、過去問は回答を見ないで全問解けるようになることを目標とした、勉強ツールとして使ってほしいからです。

見開きに問題と解答が記載されている過去問の場合、答えが気になって問題に集中できないです。

また、ついうっかり回答が目に入ってきてしまい、そこから何らかのヒントを得て解いてしまっていたら、本当に解けるだけの実力を得ているのかわからなくなってしまいます。

最初は解けなくて当たり前

過去問を始めて解かれた方はほとんど解けないんじゃないかと思います。

電験三種の各科目の合格の目安は60点(試験時の平均点次第で変動あり)といわれています。

実際私が初めて過去問にチャレンジしたときはほぼ0点に近い状態でした。

(法規はもう少し点が取れた記憶がありますがもちろん60点なんて取れませんでした)

でもそれは当たり前のことです。

いきなり合格点レベルまで点が取れたらそれはもう日頃勉強されている方、もしくは運が良い方です。(マークシートによる選択式なので)

過去問題集の活用法

大事なのは間違えた問題にもう一度出会ったら確実に解けるようになるということです。

つまり過去問は何度も繰り返し解いて100点取れるまで繰り返す=自分が解ける問題の範囲を増やすという勉強法になります。

もっぱら「法規」は暗記メインなので過去10年分の過去問全て100点取れるレベルに達していたら、合格できる確率はかなり高いんじゃないかと思います。

過去問を解くと分かると思いますが、過去に同じ問題が出ることもあり法規はひたすら過去問を解く作戦が有効です。

私はこの方法で合格しました。

過去問で解けない問題にぶつかったら

まずは過去問の解説を読んで理解しましょう。

また参考書を用いて問題に関する内容をおさらいすることで、理解度を深めることができます。

私は実践期においては、過去問を用いた反復勉強を行いました。

解けなかった問題が見つかれば、参考書に立ち返って理解度を深めなおすということを繰り返し行っていました。

試し読みが可能な、電験三種の初心者向け基礎学習本は一見の価値があります!

10年以上前の過去問が使いまわされる傾向も

令和4年度の理論では、試験問題に10年以上前の過去問が使いまわされていることが分かりました。

令和4年度試験「理論」で過去問が使いまわされた問題数

・上期(2022年8月試験):4問

・下期(2023年3月試験):3問

今後の傾向については分かりませんが、10年以上前の過去問を解けるように学習しておくことも意識しておくといいと思います。

10年以上前の過去問から選りすぐりの問題を、分野別にまとめた問題集を紹介しています。

直近では過去問流用率が高い傾向にある

2025年3月23日に実施された令和6年度下期試験では、ほとんどの問題が、過去問の流用または過去問の類似問題であることが分かりました。

完全新規の問題は、ごくごくわずか。

令和5年度下期での過去問使用率

- 理論:89%

- 電力:71%

- 機械:83%

- 法規:92%

ほとんど過去問そのままか、類題で構成されているんですね。

特に法規は完全新規問題が1問という状況。

ここ最近の電験三種の筆記試験は非常に高い過去問流用率となっており、驚きの傾向であると言えます。

流用元の過去問出題年数を見てみると、10年以上前の問題も多く含まれていることも分かります。

この傾向から、より多くの年数の過去問が解けるようになっておくことが合格へのカギになると言えます。

15年、20年分の過去問題集を科目別に紹介しています。

独学で勉強するメリット・デメリット

独学は自らの力で学力を強化していく必要があるため、最適な学習方法に関する悩みを持つこともあると思います。

そんな悩みの解決につなげられたらと思い、電験三種の受験勉強を独学で行う場合のメリットとデメリットについて解説します。

独学で合格を目指すメリット

自分のペースで勉強できる

独学で勉強する場合、自分のペースで勉強することができます。

短時間で集中して勉強したり、自分の都合の良い時間帯に勉強することができるため、無理なく勉強を続けることができます。

費用が多くかからない

通信教育などの受講料を支払う必要がないため、定期的な費用がかかりません。

また、教材や参考書を購入する必要がある場合でも、通信教育よりも安く済む傾向があります。

自分に合った教材を選べる

独学で勉強する場合は、自分の学力に応じた教材を選ぶことができます。

書店で立ち読みしたり、Amazonで試し読みした上で参考書が自分に合うか確認することができます。

試し読みが可能な、電験三種の初心者向け基礎学習本は一見の価値があります!

独学で合格を目指すデメリット

疑問点の解決方法に困る

独学で勉強する場合、疑問点が解決しにくいというデメリットがあります。

例えば、自分で解決できない問題が出てきた場合、すぐに専門家に聞くことができないため解決が難しくなります。

勉強の進捗が遅れやすい

独学で勉強する場合、勉強の進捗が遅れる可能性があります。

自分のペースで勉強できるというメリットもありますが、逆にそれが原因で勉強が疎かになってしまうリスクがあります。

モチベーション維持に苦労する

独学で勉強する場合、モチベーションが維持しにくいというデメリットもあります。

自分自身が勉強を続けることに意欲を持っていいなければ、勉強をやめてしまうことがあります。

特に、電験三種のような難易度の高い試験を独学で勉強する場合、モチベーションを維持することが非常に重要です。

まず1科目合格して、繰越合格を目指して頑張る気持ちが持てたら素敵ですね!

モチベーションを維持するコツが気になる方は、こちらの記事がおすすめです!

独学の注意点

複数の参考書に手を出さない

おすすめ勉強法の箇所で説明していますが、電験三種の勉強方法は「参考書による基礎学習」+「過去問による実践学習」になります。

これを4科目分こなすには相当な時間を要します。

複数の参考書に手を出してしまうと基礎学習に時間を使いすぎてなかなか過去問を用いた学習に移行できないという問題が生じてしまいます。

あなたに合った参考書選びができていることが大前提ですが、参考書の内容が理解できなければ同じ参考書を繰り返し学習すべきです。

参考書も過去問も反復学習により知識・理解・解答可能な範囲を広げていってください。

通信講座を活用する場合は、早い段階からの活用をおすすめします

過去問学習は周回数を優先する

過去問集は5年や10年のも以外にも、15年・20年のものが販売されています。

過去問題集を使って学習する目的は、自分が解ける問題を増やしていくことです。

何度も過去問を周回学習して、解けなかった問題を解けるようになっていく学習スタイルを目指してください。

この作業はかなりの時間を要します。

試験までの期間と、あなたが確保できる学習時間を鑑みて「何年分」まで周回学習するのか決めてください。

3年~5年分はやっておきたいですね!

この1科目は絶対に合格するぞ!という方向けの過去問題集を紹介しています。

勉強することを習慣化する

独学であるがゆえに勉強するするかしないかは自分次第になります。

私は毎週水曜日と土日どちらか1日に勉強することを基本としていました。

あらかじめ勉強する日を決めておいて習慣化することでその日は勉強することが普通となるような生活スタイルの切り替えが必要です。

電験三種は勉強しないで合格できるほど甘いものではありません。

科目別合格制度をうまく活用しよう

科目別合格制度とは、1度試験に合格した科目を最大で2年間持ち越しできる制度です。

令和4年度から、これまで年1回だった試験回数が年2回に増えたことで、科目別合格制度を活用した4科目合格が達成しやすくなりました。

科目合格繰り越し制度はこれまでと同様に2年間有効なため、持ち越しできる試験回数が従来の2回から5回に大幅増加することになりました。

繰り越せる試験回数が増えれば、合格チャンスも増えるわけですね。

かつては1度は2科目合格する必要があった

かつては電験三種の試験は年に1度しかなかったので、必ずどこかの試験で2科目合格しないと全科目合格できませんでした。

私がギリギリ合格できた実例

1年目:法規に合格

2年目:理論に合格

3年目:電力と機械に合格

3年目に電力か機械のどちらかが不合格だった場合、1年目に合格した法規の合格繰り越し権利が消失して4年目に受験し直しが必要になるところでした。

このように、これまでは1年に1科目合格するだけでは全科目合格できない環境でした。

全科目不合格だった初年度含めて、合格まで4回受験しました。

今では1科目ずつ合格すれば全科目合格できる

このように、試験回数が年に2回に増えたことで毎回の試験で1科目合格すれば全科目合格することが可能となりました。

試験回数が年2回に増えたことで、さらに便利な制度になりましたね!

当サイトは、独学で電験三種の合格を目指す方を応援しています!

自分に合った独学方法を見つけて合格をつかもう!

私は参考書と過去問を用いた独学により、電験三種に合格しています。

人によって得意不得意分野もありますし、知識レベルも異なります。

参考書、過去問、通信教育テキストなど、教材の種類も多くあるなかで、あなたに合った学習方法を見つけることで合格への近道を手にすることが可能だと思います。

社会人で仕事をしながらの独学のため合格まで4年かかりましたが、勉強熱心なあなたならより早く合格できると信じています。

- 参考書で基礎学習を行ってから、ひたすら過去問題集の反復学習をおこなうこと。

- 勉強することを習慣化すること。

- 通信講座を活用することも選択肢の一つ。

- 試験までの期間を見据えた学習科目選別をおこなうこと。

マークシート用シャープペンシルを使えば、塗りつぶし時間が短縮できます。

最後に

電験三種は合格率が低い難しい試験です。

科目別合格制度があり、一度に全科目合格できなくても合格の積み重ねで4科目合格=免状交付までたどり着ける可能性があります。

独学で合格するには、地道な勉強の積み重ねしかありません。

本記事があなたの独学による電験三種合格に貢献できましたら幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント